アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

人工授精に踏み切るかどうか、本当にこれでいいのかと不安や迷いを抱えてはいませんか。

不妊に悩むカップルは今、年々増加傾向にあります。実際に診療の現場では、排卵障害や精子の運動率の低下など、複数の原因が複雑に絡むケースが珍しくありません。中でも人工授精は、自然妊娠が難しいと感じ始めた方にとって、次なる治療ステップとして検討される代表的な方法です。

本記事では、人工授精の基本的な流れをはじめ、初診のカウンセリング内容や検査項目、実施時の注意点までを分かりやすく解説します。専門的な視点とともに、これから人工授精に臨もうとするすべての方が安心して前を向けるよう、正確かつ信頼性の高い情報をお届けします。

アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

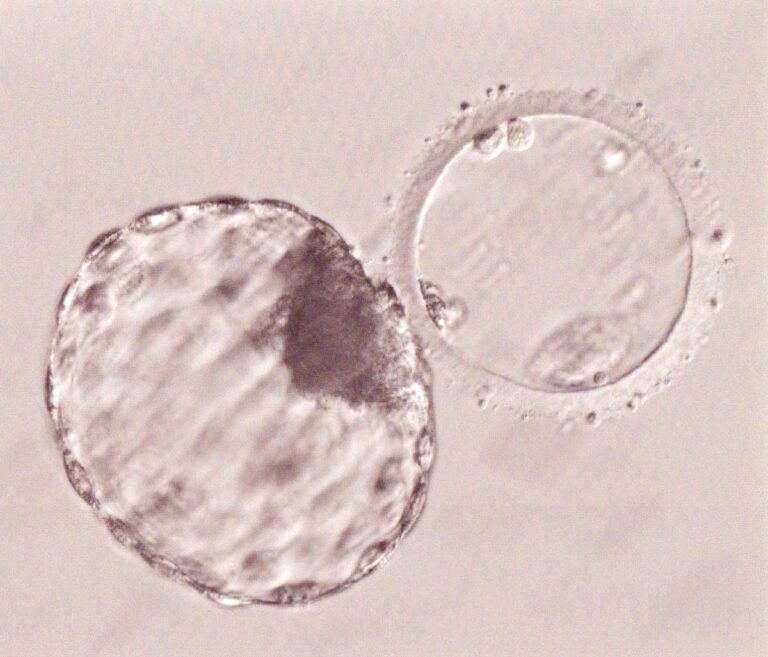

人工授精とは、妊娠の可能性を高めるために、排卵のタイミングに合わせて精子を子宮内に注入する医療的な方法です。自然妊娠では膣内に射精された精子が自力で子宮頸管を通り、卵管まで到達し、そこで卵子と出会い受精します。一方、人工授精ではその工程の一部を医療技術で補完し、特に精子が子宮内まで届きにくい場合や、タイミング法で妊娠に至らなかったケースに用いられます。

人工授精には主に配偶者間人工授精(AIH)と体外受精(IVF)という2つの異なる技術があります。AIHは、パートナーの精子を使用して行うもので、女性の排卵時期に合わせて洗浄・濃縮した精子を子宮内に注入します。一方、IVFでは女性の体外で卵子と精子を受精させ、その受精卵を子宮に戻すという工程を踏みます。つまり、AIHは体内受精を補助する方法であるのに対し、IVFは体外での受精を前提とした治療法です。

この違いは、適応される症例にも影響します。AIHは、排卵のタイミングは整っているが精子の運動能力がやや低い場合や、原因不明の不妊症に適応されやすく、IVFは卵管の閉塞や、精子側に重度の異常がある場合などに選択されます。AIHは比較的身体への負担が少なく、治療も短時間で完了するのが特徴ですが、成功率はやや低くなる傾向があります。

人工授精の定義とその目的を正確に把握することで、不妊治療においてどのようなステップを選択すべきか、またどのような準備が必要かを明確にすることができます。特にAIHを希望する場合、排卵日の特定、精液の状態、子宮内の環境、感染症の有無など多くの要素を事前に確認する必要があります。

治療選択を行う上で気になるのが、その成功率や期間です。AIHは複数回実施することが一般的で、1回で妊娠に至る確率は決して高くはありませんが、繰り返すことで妊娠に至る可能性は徐々に高まっていきます。医療現場では、3~6回程度を目安にステップアップを検討することが多く、それ以降はIVFへの移行が推奨されるケースもあります。

AIHとIVFの違いを理解することは、患者自身が納得のいく治療選択をするうえで不可欠です。両者には医療的な工程だけでなく、精神的・経済的な負担の違いもあります。そのため、どちらを選ぶかは医師とよく相談し、自分たちの状況に最も適した方法を見極めることが重要です。

以下にAIHとIVFの主な違いを比較した表を掲載します。

人工授精(AIH)と体外受精(IVF)の違い比較

| 項目 | 配偶者間人工授精(AIH) | 体外受精(IVF) |

| 精子の使用方法 | 精子を洗浄・濃縮し子宮内に注入 | 卵子と体外で受精させて子宮に戻す |

| 対象症例 | 軽度の男性不妊・原因不明の不妊 | 卵管閉塞・重度の男性不妊など |

| 身体的負担 | 少なめ | やや大きい(採卵などが必要) |

| 成功率 | やや低いが複数回で上昇 | 高め |

| 実施時間 | 数分程度 | 数日間必要な処置を含む |

| 精液採取タイミング | 当日または事前提出 | 採卵と同日または凍結精子使用 |

人工授精に関する検討を行う際は、単に手法を比較するだけでなく、自身の体調や年齢、パートナーの精子の状態、ライフスタイルとの調整などを含めた総合的な視点で選択することが重要です。また、AIHからIVFへのスムーズな移行が可能な施設や、事前検査を丁寧に行う医療機関を選ぶことで、後悔のない選択につながります。この記事が、人工授精の理解を深め、治療を前向きに検討する一助となれば幸いです。

人工授精の治療を受けるにあたり、最初に必要なのが初診とカウンセリングです。この初回の受診では、カップルの不妊の原因を探るためにさまざまな検査が行われ、その結果をもとに今後の治療方針が決まります。人工授精は身体的にも心理的にも影響の大きい治療の一つであるため、精密な事前評価と丁寧な説明が非常に重要です。

初診時には、まず医師とのカウンセリングを通じて、不妊期間の長さ、既往歴、月経周期、排卵の有無、性交渉のタイミングなどが詳しく確認されます。その上で、必要に応じた検査が組まれます。女性側には超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査などが実施されることが多く、男性側には精液検査が基本となります。これらの検査は、人工授精が有効と判断できるケースかを見極める上で重要な情報源となります。

特に精液検査は、人工授精の成功率に大きく関わる項目です。検査では精子の数、運動率、奇形率などが分析され、人工授精に適しているかどうかを確認します。精子の運動率が一定以上あり、正常形態の割合が一定以上であれば、AIH(配偶者間人工授精)を選択する可能性が高まります。反対に、運動率や数が著しく低い場合は、体外受精や顕微授精へのステップアップが検討されることもあります。

また、女性側のホルモンバランスも人工授精の成功には大きく関係します。採血によってLH、FSH、エストラジオール、プロゲステロンなどのホルモン値を測定し、排卵障害がないかを確認します。特に、排卵日を正確に予測することが人工授精成功の鍵を握るため、排卵誘発剤を使用するかどうかもこの時点で検討されます。

人工授精の準備段階では、これら複数の検査を組み合わせて行い、治療の方向性を丁寧に決定していきます。検査によっては、月経周期に合わせた日程調整が必要なものもあり、1周期のうちにすべてを完了させることが難しいこともあります。そのため、カップルの生活スタイルや仕事のスケジュールに応じて、検査計画を柔軟に立てることが推奨されます。

以下に、初診時から人工授精に至るまでに行われる主な検査内容とその目的をまとめた表を示します。

人工授精前に行われる検査一覧と目的

| 検査名 | 対象 | 内容と目的 |

| 精液検査 | 男性 | 精子の数、運動率、奇形率を評価し、人工授精の適応を判断する |

| ホルモン検査 | 女性 | 月経周期に合わせて複数回採血し、排卵の有無や内分泌の状態を把握する |

| 超音波検査 | 女性 | 卵胞の成長、排卵のタイミング、子宮内膜の厚みを評価する |

| 子宮卵管造影検査 | 女性 | 卵管の通過性や子宮の形態を調べ、不妊原因の特定に役立てる |

| 感染症検査 | 男女 | HIV、梅毒、クラミジアなどを確認し、治療の安全性を確保する |

このように、人工授精のスタートラインに立つためには、幅広い検査とその結果に基づく適切な治療計画が不可欠です。検査は医療機関ごとに多少異なることがありますが、どのクリニックでも共通して重要視されるのが、精液の質と女性の排卵状態の確認です。したがって、事前に治療方針とスケジュールについて十分に説明を受け、納得したうえで検査に臨むことが望まれます。

人工授精はタイミングや身体の状態によって成功率が大きく左右される治療法のため、日常生活の質を高めておくことが非常に重要です。とくに治療前の準備段階では、生活習慣を見直し、妊娠しやすい体づくりに向けた環境整備が欠かせません。ここでは、人工授精に臨む前に心がけたい食生活の改善、基礎体温測定の習慣化、そして生活リズムの整え方について詳しく解説します。

まず、栄養バランスの整った食事を意識することが基本です。女性の体はホルモンの変化に敏感であり、栄養状態が妊娠のしやすさに影響を及ぼします。たとえば、ビタミンEや葉酸、鉄分、亜鉛などは妊娠をサポートする栄養素とされ、これらを意識して取り入れることが望まれます。また、加工食品やスナック菓子の過剰摂取を控え、できるだけ自然食材を用いた食事を心がけることが推奨されます。夫婦で一緒に食生活を整えることで、精神的にも前向きに治療に取り組むことができるでしょう。

生活習慣の中で最も影響が大きいのは、睡眠とストレスの管理です。不規則な睡眠はホルモンの分泌を妨げる原因となり、排卵に悪影響を及ぼす可能性があります。毎日決まった時間に就寝・起床することで、自律神経のバランスが整い、妊娠しやすい体質を目指すことができます。加えて、ストレスの蓄積は排卵の遅れや無排卵を引き起こすこともあるため、適度な運動や趣味の時間を取り入れることで、心身のリラックスを図ることも大切です。

日常の行動でも見直しが必要な点は多くあります。たとえば、喫煙や過度な飲酒は妊娠率を低下させることが知られており、人工授精の準備段階から中止することが求められます。また、過度なダイエットや急激な体重の増減もホルモンのバランスを乱す原因となるため、無理のない範囲での体重管理を心がける必要があります。パートナーと一緒に健康的な生活習慣を構築することで、精神的な支え合いにもつながり、長期的な治療へのモチベーション維持にも役立ちます。

以下に、人工授精前に取り入れるべき生活習慣のポイントを表で整理します。

人工授精前に整えるべき生活習慣のポイント

| 項目 | 内容 | 期待できる効果 |

| 食事内容の見直し | 葉酸、鉄分、ビタミンEなどを意識したバランスの取れた食事を摂取 | ホルモンバランスを整え、排卵の安定につながる |

| 基礎体温の記録 | 毎朝決まった時間に測定し、継続的に記録を残す | 排卵日の特定、ホルモン異常の早期発見 |

| 規則正しい睡眠 | 就寝・起床のリズムを一定に保つ | 自律神経の安定とホルモン分泌の正常化 |

| ストレスの軽減 | 軽い運動や趣味の時間を設ける | 精神的な安定による排卵リズムの維持 |

| 禁煙・節酒 | 妊娠率の低下を防ぐため、完全に断つ | 子宮内環境と精子の質の向上 |

このように、人工授精の成功率を高めるためには、治療だけに頼るのではなく、日々の生活の中で身体と心を整える努力が求められます。妊娠に適した環境は、突然整うものではなく、日々の積み重ねによって形成されていきます。医師からの指導を受けながら、自分たちに合った準備方法を見つけていくことが、望む結果を引き寄せるための第一歩になるでしょう。

人工授精は不妊治療の中でも身体への負担が比較的少ない方法として多くのカップルに選ばれていますが、成功率には個人差があり、特に年齢や治療回数が大きな影響を及ぼします。ここでは、実際の医療機関の報告や信頼できる統計に基づき、年齢別・通院回数別の妊娠成功率の傾向を詳しく解説します。

年齢は妊娠率に最も影響を与える要素の一つです。女性の卵子の質と数は加齢とともに減少するため、人工授精の成功率も年齢と反比例する傾向にあります。たとえば、三十代前半までの女性では人工授精1回あたりの妊娠率が比較的高く、一定の周期数を重ねることで自然妊娠に近い確率にまで達する場合があります。しかし、三十代後半から四十代にかけては、回数を重ねても妊娠率が大きく上がらないという報告もあります。

人工授精の平均的な成功率は1回あたりでおおよそ1割前後とされており、複数回の試行によって累積妊娠率が上昇していきます。ただし、成功率は回数を重ねるごとに緩やかに低下していく傾向があり、一般的には5〜6回程度が人工授精の判断ラインとされることが多いです。それ以上の治療回数では、体外受精など他の治療法へのステップアップが検討されます。

以下に、年齢別および通院回数別の妊娠成功率の推移を一覧でまとめました。

人工授精における成功率の目安(年齢別・治療回数別)

| 年齢 | 1回目成功率 | 3回目累積成功率 | 6回目累積成功率 |

| 30歳未満 | 約14% | 約35% | 約50% |

| 30〜34歳 | 約12% | 約32% | 約45% |

| 35〜37歳 | 約10% | 約27% | 約38% |

| 38〜40歳 | 約8% | 約20% | 約30% |

| 41歳以上 | 約5%以下 | 約10〜15% | 約20%未満 |

このように、人工授精における妊娠率は年齢により顕著な差があり、若年層では比較的成功率が高く、一定回数の治療で妊娠が成立する可能性が高いとされています。対して、年齢が上がると同時に成功率が下降し、回数を重ねても効果が見込めないケースが増えてきます。

共働き家庭にとって、人工授精の通院はスケジュール調整の面でも心理的な面でも大きな負担となります。仕事と治療の両立は決して簡単ではありませんが、現実的な工夫と制度の活用によって負担を軽減しながら治療を継続することが可能です。ここでは、実際のケースに基づいて、共働き夫婦が直面する課題と、その対処方法を具体的に紹介します。

人工授精では排卵日を正確に予測し、タイミングに合わせて通院する必要があります。特に精子の採取や注入は医療機関の開院時間内に行わなければならず、通院スケジュールが仕事とバッティングしやすいという問題があります。このような中、柔軟な働き方を取り入れている企業であれば、時差出勤や時間単位の有給を利用することで、通院との調整が可能になります。また、テレワーク制度を活用すれば、朝に通院してから午後から自宅勤務するという形も現実的な方法として支持されています。

通院頻度が多くなると、周囲への説明が必要となるケースもありますが、治療内容を伏せたままでも定期的な通院が必要な事情があると伝えることで、一定の理解を得ることも可能です。パートナーとの分担も重要で、例えば女性が通院する日には男性が家事を担うなど、協力体制を築くことが精神的なストレスの軽減につながります。

共働き夫婦が人工授精を継続するために利用できる主な制度や対策を、以下の表にまとめました。

共働き家庭が人工授精を継続するために活用できる制度・工夫一覧

| 工夫・制度 | 内容 | 活用のポイント |

| 時差出勤制度 | 始業・終業時間をずらすことで通院時間を確保 | 朝の通院後に出社するパターンが有効 |

| 時間単位有給休暇 | 必要な時間だけ休みを取れる制度 | 長時間の休みが取りにくい職場でも通院可能 |

| テレワーク | 自宅勤務を認める制度 | 通院後すぐに業務に戻れるため効率的 |

| 土日・夜間診療対応クリニックの選定 | 通院時間に幅のある医療機関を選ぶ | 治療の継続率と通いやすさが向上 |

| パートナーとの家事・役割分担 | 通院する方の負担を軽減するための支援体制 | 精神的な支えにもつながる |

このように、共働き家庭における人工授精の継続には、制度の活用と家庭内の協力体制が不可欠です。通院スケジュールを明確にし、職場との連携や柔軟な働き方を取り入れることで、無理なく治療と仕事を両立することが可能になります。また、治療の継続において最も重要なのは、夫婦間の意思疎通と相互理解です。お互いの負担を理解し合いながら計画的に取り組むことが、妊娠という目標に近づくための確実な一歩となるでしょう。

人工授精は、不妊に悩む多くのカップルにとって希望をつなぐ重要な治療法の一つです。自然妊娠が難しいケースでも、適切な検査と医師の判断をもとに、的確なタイミングで精子を子宮に注入することで、妊娠の可能性を高めることができます。

初診では、ホルモン値の測定や超音波検査、精液の運動率や濃度のチェックなど、複数の検査を通じて不妊の原因を明確にします。これらの検査結果に基づいて治療方針が決まり、排卵のタイミングを見ながら人工授精が実施されます。特に排卵誘発剤を使用するかどうかや、注入するタイミングの精密な調整は妊娠率に影響を及ぼす要素です。

多くの患者が気になるのが、検査の痛みや回数、期間、そして治療全体にかかる精神的負担です。人工授精は外来で短時間に実施できる点がメリットですが、1回で必ず成功するとは限らず、複数回の実施が推奨されることもあります。

アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

Q.人工授精を受ける際の初診では、どのような検査が行われますか?

A.初診ではまず、女性にはホルモン値の採血、超音波検査による卵胞の発育状況の確認、子宮や卵管の異常の有無を調べる検査が行われます。男性には精液検査が実施され、精子の運動率や濃度、奇形率などが評価されます。これらの所見をもとに、不妊の原因を把握し、適切な人工授精スケジュールの作成に繋げます。検査にかかる時間は平均で1時間前後となることが多く、1日で完了する場合が一般的です。

Q.人工授精に進むかどうかの判断基準は何ですか?

A.人工授精は、自然妊娠が難しいと診断された場合や、タイミング法を数回実施しても妊娠に至らなかった場合に検討されます。排卵誘発剤を使用しても排卵が不規則なケースや、精子の運動率がやや低下しているなどの理由で、医師が人工授精の適応を判断します。AIH(配偶者間人工授精)は、体外受精に比べて身体的・精神的な負担が少なく、ステップアップの第一段階として選ばれることが多いです。

Q.人工授精を受けるタイミングはどのように決まりますか?

A.人工授精は排卵のタイミングに合わせて実施する必要があるため、超音波検査やホルモン測定で排卵日を正確に予測します。排卵誘発剤を併用することで、排卵のタイミングを医師が管理できるようになり、より正確な注入スケジュールを設定できます。当日朝の排卵状況によって注入時間が微調整されることもあり、事前の通院と予測が非常に重要です。