アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

「治療のステップが多すぎて、全体像が見えず不安です」

「採卵から移植まで、どのタイミングで休みを取るべきか分からない」

そんな悩みをお持ちではありませんか?

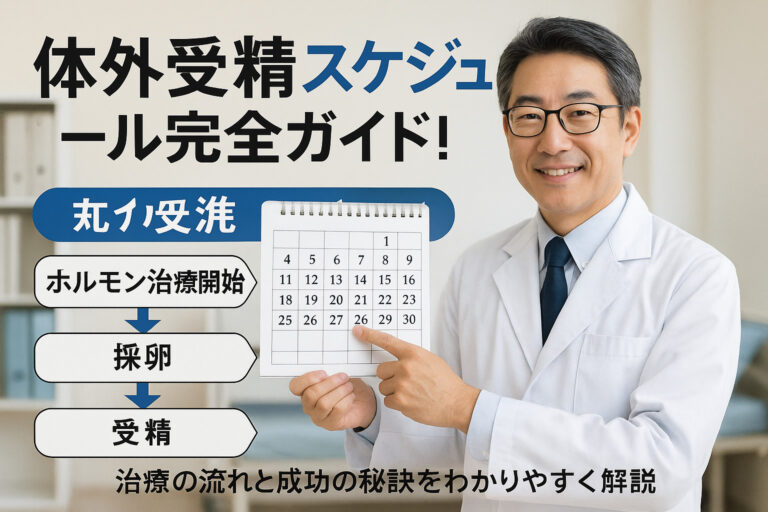

体外受精は妊娠の可能性を高める有効な方法ですが、そのスケジュールは想像以上に複雑です。月経周期に合わせた通院、ホルモンの投与、採卵日と胚移植日の確定、さらに凍結や融解などの処置が重なり、患者やパートナー双方にとって大きな負担になり得ます。特に不妊治療と仕事の両立は、多くの夫婦にとって現実的な課題です。

本記事では、体外受精のスケジュールを治療法別に徹底解説し、凍結胚移植やホルモン補充周期、通院頻度や時間の見通しまで、読者が知っておくべき重要ポイントを網羅します。さらに、男性側が関わるスケジュールや具体的な準備項目にも焦点を当て、夫婦で取り組む現実的な対応策を提示します。

この記事を読み進めることで、あなたの治療計画に「余裕」と「見通し」が生まれます。専門クリニックでの診療経験に基づく構成で、共感と実践的なヒントを届けます。タイミングを逃さず、妊娠の可能性を最大限に引き上げる準備を、今から始めてみませんか。

アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

月経周期から見る体外受精の基本的な流れ

体外受精は、不妊治療の最終段階として多くの夫婦に選ばれる医療技術です。しかし、そのスケジュールは複雑で、特に月経周期を軸とした流れを理解することが成功への第一歩となります。

まず、体外受精の基本的なスケジュールは「月経周期」を起点に設計されます。一般的に月経1日目から治療が始まり、ホルモン剤の投与や排卵誘発剤を使用することで卵巣を刺激し、複数の卵子を育てます。排卵が近づくと経腟超音波検査や採血で卵胞の発育を観察し、採卵のタイミングを見極めます。採卵は通常、月経開始から10〜14日前後に実施され、翌日に受精確認が行われます。

体外受精においては、治療開始から妊娠判定まで約1ヶ月程度かかるのが一般的です。特に注意が必要なのは「通院回数」であり、1周期あたり5〜8回程度の来院が必要になる場合があります。仕事との両立が難しいと感じる方は、採卵日と移植日を中心に休暇計画を立てるとスムーズです。

体外受精のスケジュールを把握しておくことで、心理的な準備が整い、治療に前向きに臨むことができます。予期せぬ通院やホルモン反応の遅れなどに柔軟に対応できるよう、全体像を理解しておくことが極めて重要です。

採卵・胚移植にかかる期間と通院スケジュール

体外受精は、採卵から胚移植まで複数の段階を経て進められます。一般的には、月経開始日を基点とし、採卵が行われるまでに10〜14日間の排卵誘発期間が設けられます。この間に数回の来院と注射が必要になり、通院頻度が高まる点が特徴です。続く採卵日には来院当日に処置が行われ、多くのクリニックでは静脈麻酔を使用し、当日は安静が推奨されます。採卵後は受精卵の培養が進められ、数日から1週間以内に胚移植が実施されます。

以下は、一般的な採卵から移植までのスケジュール例です。

採卵から胚移植までの基本スケジュール

| 日数の目安 | 内容 | 通院の有無 | 備考 |

| 月経1〜3日目 | 初診・ホルモン検査・卵巣チェック | 必須 | 初診では治療方針を決定 |

| 月経5〜14日目 | 排卵誘発剤の投与・卵胞チェック | 2〜4回 | 超音波検査と採血を繰り返す |

| 月経14〜16日目 | 採卵 | 必須 | 当日は仕事を休むことを推奨 |

| 採卵後3〜6日目 | 胚移植 | 必須 | 凍結胚移植の場合は周期がずれる |

| 移植後7〜10日目 | 妊娠判定(血液検査) | 必須 | 陽性であれば継続管理が必要 |

このように採卵と移植を中心に少なくとも4〜6回の来院が必要です。とくに排卵誘発から採卵までの期間は、卵胞の発育状況によって来院日が左右されるため、柔軟な勤務調整が求められます。

体外受精では、採卵や胚移植の当日は麻酔を伴う処置であることが多いため、仕事の合間に済ませるのは現実的ではありません。治療日が平日になるケースが多いため、勤務先には事前に「通院頻度が読めない治療である」ことを説明しておくと理解を得やすくなります。なお、クリニックによっては土曜日や祝日の診療を行っている場合もあり、診療時間の柔軟性はスケジュール調整において重要な要素となります。

さらに、凍結胚移植を行うケースでは、採卵周期とは別の月経周期で移植を行うため、日程に余裕が生まれることがあります。この方法では、子宮内膜の厚みやホルモン値を見ながら移植日を決定するため、患者の体調に合わせて計画を立てられるのが特徴です。

共働きや在宅勤務での通院スケジュール対応策

体外受精の通院スケジュールは個々の治療計画や身体の反応によって異なるため、仕事との両立には柔軟な対応が求められます。特に共働き世帯では、夫婦双方のスケジュール調整が必要不可欠です。在宅勤務制度がある職場であれば、比較的治療と両立しやすいですが、全ての工程を在宅で乗り切れるわけではありません。

以下に、共働きや在宅勤務者向けに実践されている工夫や対応策を紹介します。

共働き・在宅勤務でのスケジュール対応の工夫

| 対応策 | 具体例 |

| 事前調整の徹底 | 月経開始日から逆算し、採卵・移植のタイミングを想定して有休申請を早めに行う |

| パートナーと分担 | 採精や説明会への参加など、夫側の来院を事前に割り振る |

| 在宅勤務の活用 | 排卵誘発期間中は午前中に通院し、午後から在宅勤務に切り替える |

| 上司や同僚への配慮ある報告 | 「婦人科系の治療で定期的な通院がある」と簡潔に説明しておく |

| 夜間診療や土日診療の活用 | クリニック選びの際に「診療時間の柔軟性」を重視する |

とくに在宅勤務中でも避けられないのが、採卵・移植当日の外出です。麻酔を伴う処置や精神的・肉体的負担を考慮し、その前後の日は完全休業とする患者も少なくありません。採卵は月経開始から2週間ほどで行われるため、あらかじめ月初の時点で業務スケジュールに余白を設けておくことが推奨されます。

共働きの夫婦では、パートナーの通院スケジュールも並行して調整する必要があります。精液採取が必要となる日程、または胚移植の説明同席など、一部の工程で男性の来院が必要になる場面があります。こうしたタイミングを逃さないためにも、クリニックから渡される予定表や通院指示書は常に確認しておくことが重要です。

加えて、企業内で不妊治療への理解が進んでいる環境であれば、治療休暇や短時間勤務制度などを活用するのも有効です。福利厚生として治療費の一部補助を行っている企業もあり、そうした制度は事前に人事部門へ相談することで利用可能になります。

このように、共働きや在宅勤務という多様な働き方に合わせた対応策を具体的に示すことで、読者が不安を抱えずに治療に臨める環境づくりをサポートします。仕事と治療の両立は確かに負担を伴いますが、適切な情報と計画があれば、両立は不可能ではありません。勤務形態や通院先の診療時間など、個々の環境に応じた最適解を見つけることが大切です。

凍結胚移植周期における自然周期とホルモン補充の違い

凍結胚移植は、排卵に合わせて凍結保存された胚を子宮内へ戻す不妊治療の一環であり、周期の選択が移植成功の可否に直結します。主に選ばれるのが「自然周期」と「ホルモン補充周期」の2種類で、患者の月経周期の安定性や卵巣機能、ライフスタイルなどを加味して医師と相談のうえ決定します。

自然周期は、女性の自然な排卵を活用するため、ホルモン剤の使用を最小限に抑えられるという利点があります。排卵が予測されるタイミングに合わせて受精卵を移植する方法で、身体への負担が少ない反面、周期の乱れがある場合にはスケジュールが立てづらくなるという課題があります。

一方、ホルモン補充周期は、エストロゲンや黄体ホルモンを外部から投与して子宮内膜を人工的に整え、移植に最適な環境を作り出す方法です。排卵を抑制できるため、医師が計画的にスケジュール管理を行えるという点が大きなメリットとなります。特に仕事や家庭の都合で通院日程を調整しやすくしたい方にとっては、選択されることの多い方法です。

以下に両者の主な違いを比較します。

| 項目 | 自然周期 | ホルモン補充周期 |

| 排卵の有無 | あり | 基本的に抑制 |

| 薬の使用量 | 少ない | 多い(内服・貼付・腟剤など) |

| 通院の柔軟性 | 排卵日予測に左右される | 移植日を計画的に設定可能 |

| 身体への負担 | 少なめ | ホルモンバランスへの影響あり |

| 移植キャンセルの可能性 | 排卵の変動で中止になることも | 調整しやすく中止リスク低め |

このように、自然周期とホルモン補充周期にはそれぞれに適した状況があり、妊娠率自体には大きな差が見られないという報告もあります。そのため、患者の身体的状況や通院負担、過去の治療歴などを総合的に評価し、最適な方法を選択することが大切です。

自然周期では排卵のタイミングを正確に把握するために、超音波検査やホルモン検査を繰り返し行う必要があります。中には複数回の通院が必要となるケースもあり、働きながらの通院に負担を感じることもあるでしょう。

一方、ホルモン補充周期では、日程管理がしやすく、1〜2回の来院で胚移植まで進められることもありますが、薬剤による副作用や負担感があるため、医師と十分に話し合い、自身の体質や仕事の調整可能性などと照らし合わせて判断する必要があります。

男性が関わるスケジュールと準備すべき対応内容

凍結胚移植は女性主体の治療と見なされがちですが、男性側にも関わるべき重要な役割があります。特に採精や生活習慣の見直し、精神的サポートといった側面からの関与が、治療全体の成功率やパートナーの安心感に直結します。

まず、凍結胚移植のスケジュールにおいて男性が必ず関与するのは「精子提供」のタイミングです。通常は採卵の段階で必要となりますが、胚凍結後であっても新たに顕微授精が必要となる場合や再凍結を行う場合には、再度採精が求められるケースもあります。採精当日は禁欲期間を3日程度確保することが推奨されており、急な予定変更にも対応できるよう、スケジュールに余裕を持つことが望まれます。

加えて、通院において女性が1人で不安を感じる場面もあるため、スケジュールが合う場合は男性も積極的に同伴することで、治療への理解を深めると同時に精神的支えとなります。とくに移植日には女性が麻酔を伴う可能性もあるため、車での送迎や体調観察などの協力が重要です。

治療期間中は、男性側の言動が女性に大きな影響を与えることがあります。「仕事が忙しいから任せる」といった姿勢はパートナーに孤独感を与えかねません。逆に、予定表を共有したり、毎日の注射や服薬管理を一緒に行うことで、信頼と安心を築くきっかけになります。

共働き夫婦の場合は、業務調整の柔軟性もポイントです。リモートワークが可能な職場であれば、治療スケジュールに合わせて勤務形態を工夫することが、円滑な通院と精神的安定につながります。

凍結胚移植は単なる医療行為ではなく、夫婦が共に取り組むプロセスであることを意識し、男性側も積極的に関わる姿勢が求められます。準備と理解が伴えば、治療の成功だけでなく、夫婦関係にも前向きな変化をもたらすでしょう。

体外受精は、妊娠を目指す多くのご夫婦にとって重要な選択肢の一つです。その一方で、通院の回数やスケジュール調整、治療方法の違いに戸惑う方が少なくありません。特に凍結胚移植を検討している場合は、自然周期とホルモン補充周期の違いを理解することが、治療効果を高める第一歩です。

自然周期は月経周期に合わせた排卵を活用するため、薬剤の使用が少なく身体への負担が比較的軽い一方、排卵時期の正確な予測と頻繁な来院が求められます。一方、ホルモン補充周期は子宮内膜の状態をコントロールしやすく、移植日を調整しやすいのが特徴です。仕事や生活との両立を考えるなら、自身の生活スタイルに合った方法を選ぶことが肝心です。

また、男性側が関わる準備も見過ごせません。精子の採取・持参のタイミングだけでなく、生活習慣や禁煙・禁酒、サプリメントの摂取など、移植成功の確率に影響を及ぼす要因は多岐にわたります。特に近年では、精子の質も重要な治療指標とされており、夫婦ともに前向きに取り組む姿勢が求められています。

体外受精を成功に導くには、クリニックの診療体制や診察の予約方法、受精卵の保存条件、薬剤の使用方法など、多くの要素を事前に確認し、無理のない計画を立てることが欠かせません。治療の負担を最小限に抑えつつ、希望する結果へ近づくためには、情報収集と準備が最大の武器になります。

本記事が、あなた自身やご家族にとって納得のいく治療選択の一助となれば幸いです。焦らず、でも確実に、あなたの未来を形にしていきましょう。

アクア鍼灸治療院は、不妊治療専門の鍼灸院です。私たちは、わずか3ヶ月で妊娠に導くことを目指しており、東洋医学の知識と技術を駆使して、患者様一人ひとりに最適な治療をご提供しています。鍼灸治療を通じて、体のバランスを整え、自然な妊娠をサポートします。初めての方でも安心して受けられるよう、丁寧なカウンセリングを行い、リラックスできる環境を整えています。

| アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒542-0062大阪市中央区上本町西1-5-18 エイチ・ツー・オー第五ビル7階 |

| 電話 | 06-6774-5218 |

Q.体外受精のスケジュールは最短でどれくらいの期間かかりますか

A.体外受精のスケジュールは採卵から移植までを含めて最短でもおよそ25日から30日程度が目安です。月経周期を基準に計画され、ショート法では排卵誘発剤を月経3日目から開始し、排卵後すぐに採卵となるため比較的短期間で進行します。一方、ロング法やホルモン補充周期では排卵抑制や子宮内膜の準備などを含むため、約40日以上かかることもあります。スケジュールは通院回数や胚移植のタイミング、採卵日や胚盤胞の発育状況などによっても前後するため、実際にはクリニックの診療方針や患者の卵巣の反応により調整されます。

Q.体外受精で仕事をしながら通院するには何日程度休みが必要ですか

A.体外受精のスケジュールで必要な通院回数は平均して6回から10回程度とされていますが、採卵前後と移植日は原則として丸1日の休みが必要です。特に採卵当日は静脈麻酔を伴うことが多く、治療後は安静が推奨されるため、終日休むのが望ましいとされています。在宅勤務が可能な方はホルモン注射や検査を通院日に組み込みやすく、出勤日を最小限に調整できます。また、月経周期に合わせて診療日が決まるため、排卵日を予測しやすい自然周期よりも、スケジュールを事前に固定しやすいホルモン補充周期を選ぶことで、勤務調整が容易になることがあります。

Q.凍結胚移植では男性の関与は必要ないのですか

A.凍結胚移植においても男性側の関与は重要です。確かに凍結精子や凍結胚を使用することで当日の精子採取が不要となるケースは多いですが、ホルモン補充期間中における女性の体調変化や注射、診察スケジュールに寄り添う姿勢が成功率向上につながります。また、クリニックによっては同意書の提出や通院時の説明同席が求められる場合もあり、スケジュールの把握や事前準備が必要です。さらに、治療の過程で生活習慣の見直しや精子の質改善を求められることもあるため、治療成功に向けて夫婦での取り組みが不可欠です。

Q.ショート法・ロング法・自然周期はどう選べばよいのですか

A.体外受精の治療法にはショート法、ロング法、自然周期などがあり、それぞれ卵巣の反応や年齢、ホルモン値、AMH、卵胞の発育状態に応じて選択されます。ショート法は採卵周期を短縮できる点で仕事との両立がしやすく、ロング法は卵胞の数を安定させやすい点で妊娠率が高まる傾向があります。一方で自然周期は身体への負担が少なく薬剤使用量が抑えられるため、持病や副作用への懸念がある方に適しています。選択にあたっては、月経周期や治療目的、クリニックの方針、過去の治療履歴に基づき、医師と詳細に相談しながら決定することが推奨されます。